麺づくりのこだわり

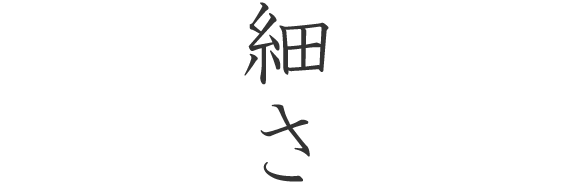

当店が加入しております奈良県三輪素麺工業協同組合では、そうめんの細さを4つの等級に分けて定めています。

三輪素麺みなみでは、当店独自にそれらの等級よりもさらにワンランク細い「神舞(かみまい)」という等級を独自で設け、組合が定めた「緒環(おだまき)」「誉(ほまれ)」と合わせて、3種の細さの素麺を販売しています。

いずれも、安定した品質を提供するために手間暇をかけた、細さにこだわった独自の商品です。

| 本数 / グラム | 銘柄 | 基準 | 当店の販売商品 |

| 150本前後/10g当り | 神舞(かみまい) | 当店独自の細さ | ● |

| 120本前後/10g当り | 神杉(かみすぎ) | 「三輪素麺組合」基準内 |

× |

| 100本前後/10g当り | 緒環(おだまき) | ● | |

| 85本前後/10g当り | 瑞垣(みずがき) | × | |

| 75本前後/10g当り | 誉(ほまれ) | ● |

※手延麺の場合は部位によって細さが違い、一概に何ミリという事ができないので10g当たりの本数で表示しておりますが各銘柄、1束の本数は下記のとおりです。

神舞:750本前後/50g 緒環:550本前後/50g(規定よりやや細め) 誉:375本前後/50g

手延べ麺の特徴

そうめんを製造していく過程は、当日の気候、温度と湿度の変化をみつつ、麺と対話、様子をみながら2日間にわたり、作っていきます。

1日目は朝4時から時間をかけしっかりと麺を練ります。巻き入れを行い2時間前後熟成させ、2本の棒に8の字に巻き、乾かないように熟成箱に入れ、再度4時間前後熟成させます。麺を試し引きし、50cmにゆっくり時間をかけながら伸ばし、翌朝まで熟成箱に15時間前後寝かせます。

2日目は前日に熟成箱で寝かした麺を少しずつ延ばしながら乾かし、門干しされた麺をハタといわれる素麺をかける長伸機に付け、当日の気候、温度と湿度の変化を確認しながら、徐々に時間をかけ乾かして完成です。

そうめんは熟成箱の中での長時間の寝かしにより中央部分が下に寄ります。

乾燥工程により出来るだけ差を少なくする工夫をしますが、中央部分が幾分か太くなります。

梱包時に細い部位と太い部位を混ぜて結束するので、手延麺は一束の中にバラつきがあるのが特徴であり証しとなります。

極細製造時、細い部位だけを結束し手間の軽減を図っているところも少なくないようですが、当店は混ぜるためにより以上に細く仕上げないといけないので、手間がかかりますが、独自の食感に出来上がります。

素麺の原料は、小麦粉・塩・水・少量の食用油、たったこれだけのシンプルな素材からできています。

当店では、奈良県三輪素麺工業組合が指定するメーカーの中から、厳選した原料を独自に調合し、麺の個性や美味しさを最大限に引き出せるよう配合しています。

常に安心してお召し上がりいただけるように良い素材を厳選しています。

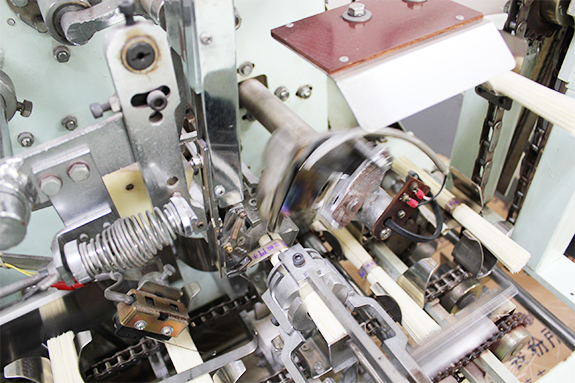

素麺の製造工程では、一つ一つの行程に於いて人の手作業が必要となり、美味しい素麺が出来上がるまでには、作り手のチームワークが不可欠です。麺の伸び縮み、細い太いの違いは人の目できちっと見ないといけません。当店では、製造工程それぞれにアドバイスや注意を事細かに伝え、精一杯美味しい素麺づくりに取り組んでいます。

又、小麦の配合など日々試作し、新しい麺づくりも欠かせません。

子育てをするように真心を込めて作り上げた素麺は、原料選びや調合、製法だけでは作りだすことができない「奥行のある美味しさ」を感じていただけると自負しております。

素麺づくりには、機械設備の他に、温度と湿度の管理が欠かせません。しかし、食感にこだわった当社の素麺を安定して供給していくには、近年の温暖化現象や予測できない温度変化によって製品の出来上りは変わります。

昔であれば経験豊富な職人の勘で対応していた場面も補えず、近年では数々の設備が必要となります。

当店では、昔ながらの製法に加えて素麺作りに最適な設備を率先して取り入れ、常に安定した品質の商品をお届けできるよう努めています。

素麺は工程の合間で熟成、乾燥をさせるため湿度や温度の管理が大変重要です。

単に寒い暑いだけではなく、同じ時期の温度でも朝日がいつ出るか、朝一番の温度などによっても変わってきます。特に雨が降ると乾燥が左右されボイラーを入れてもなかなか難しく、まさに自然との戦いです。

商品が仕上がるまでの期間や麺の細さによって、もっとも美味しくお召し上がりいただける〝食べごろ〟が異なります。その為、当店の素麺は、美味しさの条件を満たせない場合、欠品となることがあります。

お客様にはご迷惑をおかけすることもありますが、本当に美味しい素麺をお召し上がりいただくためのこだわりですので、ご希望の商品が欠品の折には、どうかご理解ください。

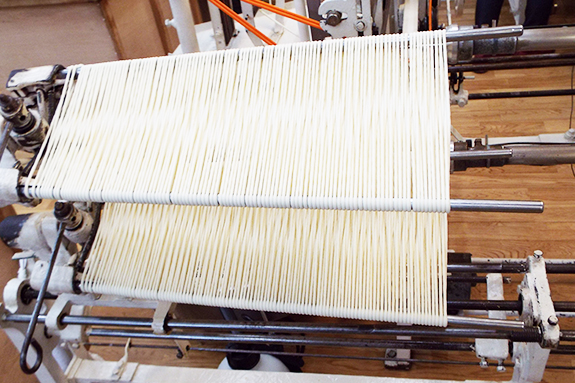

製造風景

製造工程

小麦粉と塩水だけで練った、たった300gの団子・・・

2日間にわたる工程により、数十回もの圧延・うまし(熟成)・伸ばしを行い、28時間後には長さを距離にして極細素麺で約600メートル以上にもなるのです。

いかに手間暇かかる商品か、おわかりいただけると思います。

1日目

捏ね前(捏ね)

午前 4:00

麺の出来具合が、ほとんど捏ねで決まると言われるほど大事な工程で、2日間の天候を見計らい水と塩の量を加減しながら、時間をかけしっかり練ります。

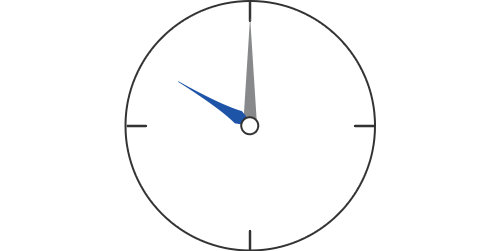

複合(団子踏み)

午前 5:00

しっかり捏ねたばらばらの団子を、一つの大きな団子にして粘りがでるまで回し、帯状に切り出します。

板切り(イタギ)

午前 6:00

複合で帯状にした麺帯を平ロールの機械で、幾度も潰していく。そうした段階で徐々に粘りを増し切れない麺帯になっていく。

巻き入れ(順次 油返し・細目・こより)

午前 7:00

油返し・ほそめ・こよりと順番に時間をかけ徐々に細くして巻き入れ後、掛け巻きまで3時間前後熟成させる。

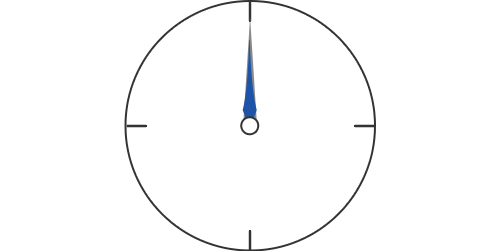

掛け巻き(カケバ)

午前 11:00

熟成後、よりを掛け二本の棒(管)に8の字に巻き、乾かないように熟成箱に入れ、4時間前後熟成させます。

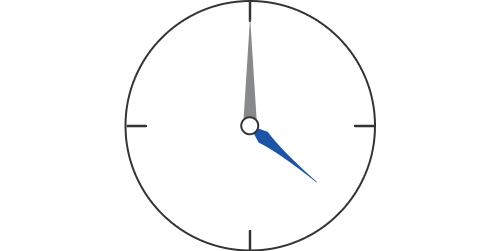

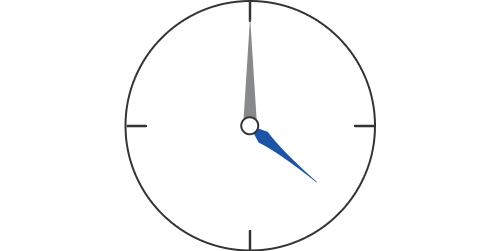

小引き

午後 4:00

熟成された麺を試し引きし、50cmにゆっくり時間をかけながら伸ばし、翌朝まで熟成箱に15時間前後寝かせる。

2日目

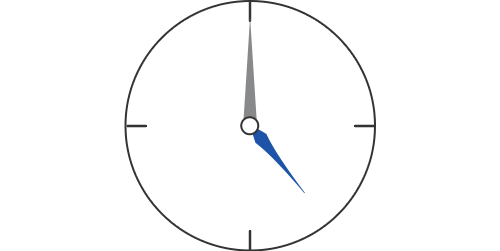

門干し(伸ばし・さばき)

午前 8:00

前日に熟成箱で寝かされた麺を少しずつ延ばしながら乾かし、上下長い箸でさばく。

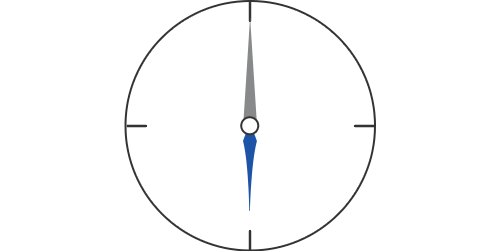

乾燥

午前 10:00

門干しされた麺をハタといわれる素麺をかける長伸機に付け、時間をかけ乾かしていきます。

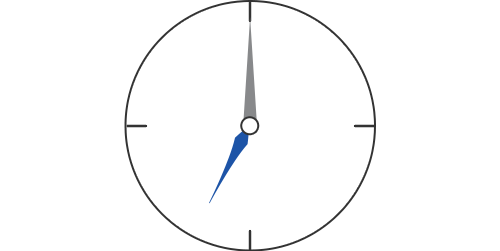

小割(裁断)

午後 12:00

ハタに付けられている麺の下部を切り、裁断機により19cmに切断、不揃いの部分をカッターで切り落とします。

結束

午後 4:00

出来上がった麺を手作業にて検品後、50gに結束後箱詰めします。

↓

その後、食べ頃になるまで倉庫にて管理。